こんにちは、ケイトです。

「天は人の上に造らず、人の下に人を造らず」

誰もがこの言葉を耳にしたことがあるこの言葉。この言葉の本当の意味、あなたは知っていますか。

これは、1万円札でおなじみ福沢諭吉の残した名著『学問のすゝめ』に書かれている一節です。

福沢諭吉といえば

📗『学問のすゝめ』

💴 1万円札にもなった人

🏫 慶應義塾の創設者

福沢は幼少期の頃から、生まれによって身分や権力の有無を決めつけられる世の中が気に入りませんでした。

そこで彼が国民に必要なのは、「身分」ではなく「学問」と注視しました。

『学問のすゝめ』の内容を簡単に表すと「自由になるために”学べ”」です。

福沢が伝えたかった核心は、「身分や家柄ではなく、学問によって人は平等に成長できる」というメッセージです。

つまり、「学ぶことで、自分の人生を自分で切り開けるようになる」──この一点に尽きます。

・『学問のすゝめ』って聞いたことはあるけど、いまいち内容がわからない。

・難しそうだし、読まなくてもいいや。

学生の頃に一度は『学問のすゝめ』の名前は聞いたことがあるものの、社会人になってから気にもとめない人は多いのではないでしょうか。

しかし本書は大人、社会人だからこそ胸を打たれる内容となっています。

本記事では、「読んだことないけど、どんな内容か気になる」「難しそうだから読む気になれない」という方に向けて、『学問のすゝめ』の概要、魅力、心に残った名言、現代社会とのつながりなどを紹介しながら、わかりやすく解説します。

それではどうぞ!

『学問のすゝめ』とは?【ざっくり解説】

いつ、どうやって書かれた?

本書は明治5年(1872年)に初編が出版。その後、反響が大きく、数年かけて明治9年(1876年)に17編出版されました。

当時、福沢はすでに「文明開化の知識人」として高い評価を受けており、自宅兼学校(のちの慶應義塾)で教鞭をとりながら執筆しました。

『学問のすゝめ』の内容は新聞のように読みやすく、庶民にも分かる言葉で書かれています。これが当時300万人にも慕われる本になったのでしょう。

福沢は、幾度にわたる海外視察(アメリカやヨーロッパ)で見た「近代市民社会」に感銘を受け、日本にも“個人の自立”と“自由な精神”が必要だと痛感しました。

彼は初めて、蒸気機関車を目の当たりにしたとき、驚きませんでした。技術を注目するのではなく、国の気風、国民一人ひとりの「学問のレベル」に注目しました。

「学問のレベル」といっても、勉強ができるできないというわけではなく、自身を高めようと意欲的にものごとを学ぶということです。

その思いを込めて、一種の啓発マニフェストとして連続的に発信していったのです。

なぜ諭吉は『学問のすゝめ』を書いたのか

「学問」を通じて国民の自立を促す

本書が執筆された明治初期は、時代が変わったばかりで社会制度や思想が模索されている時期でした。

当時の日本は昔からの風習により、身分による権力格差が激しく、上のものは威張り、下のものは卑屈になる風潮が目立ちました。

そこで福澤は、国民一人ひとりが学問によって知識を身につけ、自立しなければ、真の近代国家にはなれないと考えました。

国の発展には、政府に依存するのでなく「民衆の教養」が不可欠だと強調したのです。

民衆の教養が必要と感じたエピソードとして、面白いものがあります。

福沢諭吉の自叙伝「福翁自伝」より

福沢が、七ヶ浜(現在の神奈川県鎌倉市南西部)を子供と歩いている時に、前から馬に乗った百姓がやってきました。(諭吉の身分は、家系により下士族)

百姓は、福沢を見るなり馬から降りました。百姓は自分の方が身分が低いと判断して降りたのでしょう。(しかし、当時の法律では百姓町人は自由に乗馬してもよい)

しかし、福沢はそれを注意。「自分の馬に自分が乗ったからどうだと言うんだ。馬鹿なことをするな。乗っていけ」と無理やり乗せました。

挙げ句には、「乗らないならぶん殴るぞ」とも言いました。

百姓らに教育がなく、物が分からず法律のあることも知らない、古来の風習しか知らない。福沢はそんな世間を悲嘆しました。

学問を通じて、自身の問題意識を認識すること、そして問題を解決する力。学ぶことによって自立につながる。そう訴えています。

一方で、福沢の「平等さ」を貫いている描写でもあります。

福沢は、それまでの日本人が知らなかった3つの価値観(自由・独立・平等)が新時代の社会には必要だと主張。

新時代における身分は生まれではなく、学問を通じた個人の見識により決定することを述べました。

権威への服従を中心的価値観とする封建社会の民衆像を否定し、近代国家の市民への意識転換を促しました。

本書での3つの価値観

●自由・・・無責任に行動し、他人に迷惑をかけるのであれば、「わがまま」になる。自分の役割を認識し、責任をもって行動するのが「自由」

●独立・・・国民一人ひとりが学問をする。誰かに依存することなく、自身で考え行動する力を養う。そうすることで、政府も国民も独立できる。

●平等・・・その人の生まれつき持っている人権はみな平等で、軽重の差はない。

生まれによる身分制度の否定

江戸時代までの身分制度(士農工商)に代わって、能力と努力によって人は自由に生きられるべきだという思想を広めたかったのです。

これを支える手段として、学問を強く推奨しました。

冒頭に紹介した「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」に、実は続きがあります。

「しかし、この人間の世界を見渡してみると、賢い人も愚かな人もいる。貧しい人も、金持ちの人もいる。社会的地位の高い人も、低い人もいる。なぜ、こうした雲泥の差と呼ぶべき違いが生まれるのか。」

現代語訳 学問のすすめ 福沢諭吉 斎藤 孝=訳 P9

その違いは、学ぶか学ばないかによって決まると言っています。

社会的地位が高く、自然とその家も富み、下の者から見れば到底手の届かない存在に見えてしまいます。

しかし、そのもともとを見ていくと、ただその人に学問の力があるかないかによって、そうした違いができただけであり、天が生まれつき定めた違いではありません。

つまり、生まれたときに与えられる権利は平等。そのあとの、貧富、賢愚の格差は「学ぶか学ばないか」によって分かれる。ということです。

「知」の底上げが国の発展につながる

福沢は欧米を視察し、先進的な文明や教育制度を見て、日本の遅れを痛感しました。

日本が先進国に追いつくには、国民全体の「知」の底上げが必要だと確信しており、それが『学問のすゝめ』執筆の大きな動機となりました。

本書で福沢はこうも言っています。

「ひどい政府は愚かな民が作る」

現代語訳 学問のすすめ 福沢諭吉 斎藤 孝=訳 P18

国民一人ひとりの学問の水準が下がると、政府が作る法律の一層厳しくなるということです。

たしかに、新しく法律やルールを作られるのは、人に迷惑をかけて問題が起きた場合。再発されないように作られています。

簡単に言えば、「個人の成長なくして国家の発展なし」という信念のもと、諭吉は『学問のすゝめ』を通して民衆に学ぶことの大切さを伝えたのです。

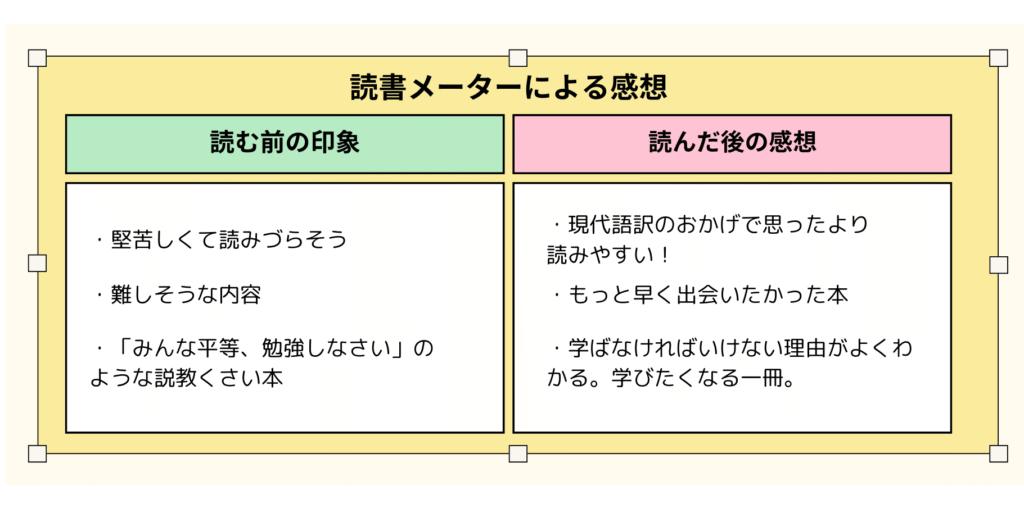

本音レビュー:「意外と読める」「勇気が出る」

ボク自身、『学問のすゝめ』は堅苦しく、今勉強に勤しんでいる人へ向けた本というイメージでした。しかし。読んでみると、そのイメージが覆されました。

情報過多の時代に、情報に騙されないように判断力を鍛えられる一冊。依存心や責任逃れが目立つ社会で、自分の力で考え、行動する大切さを学べました。

今回読んだものは、齋藤孝さんが現代語訳されたものです。原文は文語体(古い書き言葉)で書かれており、馴染みにくいものです。

現代語訳ではそれを現代の口語体に置き換えることで、自然な日本語として読めるようになっています。

福沢のカラリとした性格。世間や政治に対してズバズバと物申す清々しさも残り、人物像もわかりやいです。

他にも、マンガ版もありますのでそちらも非常に読みやすいです。

読書メーターによるレビュー 「もっと早くに読みたかった!」

今回は読書メーターのレビュー1000件以上の中から、多かったコメントを抜粋してみました。

抜粋した本 『現代語訳 学問のすすめ 福沢諭吉 斎藤 孝=訳 ちくま新書』

読者が選ぶ名言3選とその意味

『現代語訳 学問のすすめ 福沢諭吉 斎藤 孝=訳 ちくま新書』のレビュー内で、ボク自身含め、さまざまな読者が好きな名言を集めてみました。

そして、その意味も簡単に解説していきます!

・天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず

人はみな同じ権利を持ち、生まれながらの身分の上下はありません。

しかし、そのあとの貧富、賢愚の格差は学ぶか学ばないかによって拡大するということです。

個人的に、この言葉が一番好きです。まさに「自分の人生は自分の行動次第で変わる」ことに気づかされるフレーズです。

・人間が人間を毛嫌うのはよくない。

諭吉は他人や他国、他業界を敵対視することを否定しています。

お互いに教え学び合い、恥じることもいばることもない。お互いの幸福を祈ることを主張しています。

・衣食住を得るだけでは蟻と同じ。

動物、虫、魚は自分で食料を確保する。蟻に関しては、穴を掘り住居を作り食料を蓄える。福沢は人間にも、この蟻レベルで満足していないかと問いています。

今の文明や技術、知識は過去から受け継がれてきたものです。「我々人間だけが成せることは、生きた証、実生活で使える知恵、受け継がれるべき知識を後世に残すこと」

それがこの世に生きる人間の使命だと主張しています。

『学問のすゝめ』から見る現代社会

『学問のすゝめ」の教えは、現代社会の問題を解決するにはうってつけの内容です。むしろ、予言して執筆したのかと思うぐらい、現代に刺さる教えです。

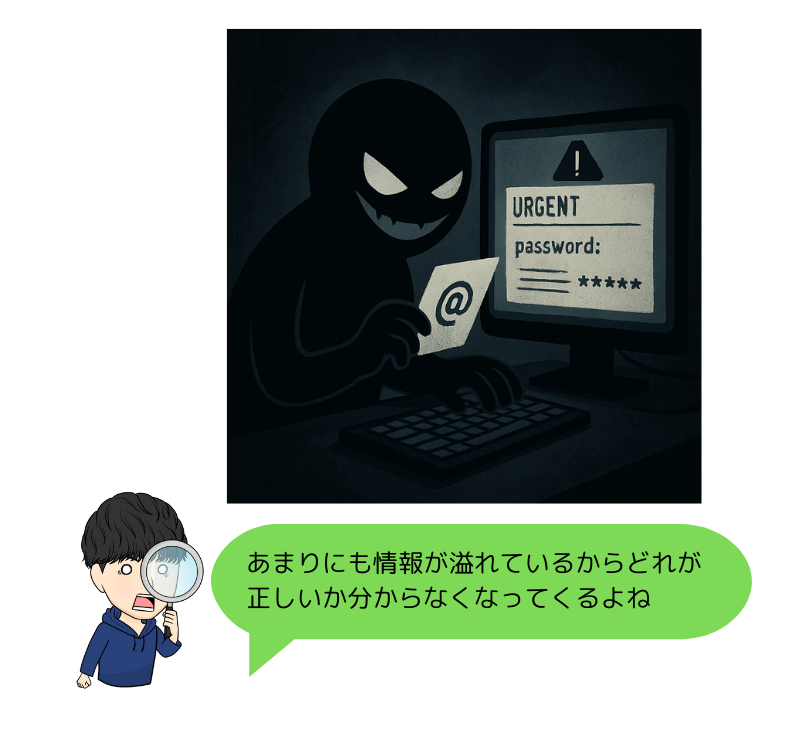

膨大な情報を判断する力

現代の問題:

ネット社会における情報の偏りやデマ情報の拡散が深刻です。

単に「情報がある」だけでは意味がなく、「正しく学び、使いこなす力=リテラシー」が重要という点で、福沢の主張は非常に現代的です。

たとえば、

- 【◯年◯月◯日に大地震が来る】

- 【被災地で窃盗団が集まっている】

- 【ネットショッピングなどで安さに目がくらみ、悪質なサイトで詐欺に合う】

情報を鵜呑みにした結果、以上のような被害に遭います。情報を得る→正しい情報か深堀りして更に調べる→正しいのかを実際に検証。

ただ、流れてくる情報に依存することなく、自分で調べて適切な行動をとる。これが「学問は人を独立させる」ということです。

受け身の姿勢で情報を処理するのではなく、能動的に情報を使っていくことが重要だと述べています。

依存的な社会構造から自立の精神へ

現代の問題:

過度な補助金依存や、問題をすべて政治や企業に押し付ける風潮があります。

諭吉は社会の責任だけでなく、個人が考え、行動する責任を強く求めており、「自立の精神」の重要性を説いています。

SNSで、政府や企業に対して誹謗中傷する光景をよく見かけます。

・「税金を上げすぎている」

・「最低賃金が低すぎる」

・「休日が少なすぎる」

たしかに、上司や先輩、会社や政治などから理不尽な仕打ちがあるのも現状です。

無理難題な仕事の押し付け、パワハラの一つや二つ、止まらない物価の上昇。不満の一つも言いたくなります。

福沢の自叙伝「福翁自伝」で故郷の上士族に不満を漏らす兄に対してこのようなセリフがあります。

「よしなさい、馬鹿馬鹿しい。この中津にいる限りそんな議論をしても役に立たない。不平があれば出ればいい。出ないのなら不平は言うな。」

現代語訳 福翁自伝 福沢諭吉 斎藤孝=編訳 P34

自分の環境に不満を言うのであれば、自分で変えればいいということです。

自分が何も行動をせず、政府や企業に対して文句を言うのは無責任。嫌であれば自分が満足できるように考えて、行動をすることを述べています。

「知識」は使って初めて役に立つ

現代の問題:

テスト重視の教育、暗記中心の学習が批判され、「学んだことが現実にどう役立つのか」が問われています。

社会人になってよく聞くセリフで「学校で習ったことは社会では使わない」果たしてそうでしょうか。

「テストで高得点を取るために、勉強をする」

たしかに、テストで高得点を取ると成績が良くなり、就職や進学に非常に有利なります。

「高得点を取る」をゴールにしてしまうと、覚えた「知識」がテストのためだけの知識になってしまいます。

ここで言いたいことは、「覚えた知識を実生活でどう役立てるか」ということです。

たとえば、一般的な5教科を実生活に役立てると以下のようになります。

📝 国語(言語力):文章を正確に読んだり書いたりする力は、メールや書類作成、SNS投稿などで非常に重要です。

📊 算数・数学:買い物の計算、割引、ローンや利息の計算など。問題を順序立てて考える力は、仕事の計画やトラブル解決に役立ちます。

✈ 英語:英語が話せると、世界中の人とコミュニケーションが取れます。英語ができることで、国際的な仕事や学びのチャンスの増加。

🏯 社会科(歴史・地理・公民):政治、経済、国際問題などへの正しい理解。社会のルールや制度を理解し、主体的に行動できます。

💊 理科:健康・環境問題・技術の仕組みを理解する力。例:薬や病気への理解、エネルギーの仕組みなど。

他に授業では、「なぜそうなるのか?」と考える力がつきます。たとえば、ドラゴン桜2(ドラマ)の授業内でこのような場面がありました。

”uni”という単語は「ひとつの」という意味を持っています。

unicorn(ユニコーン=一本角の動物)

uniform(ユニフォーム=全員が同じ形)

universe(宇宙=ひとつのまとまり)

英単語だけを覚えるのではなく、深く掘り下げると由来や歴史が見えてきます。

これは、英単語に限った話ではなく、他には現代の社会・文化・価値観・制度がどのようにして形づくられたかが理解できるようになります。

実は隠れている差別・分断

現代の問題:

建前の「平等」は存在しても、性別、出自、障害、経済力などによる分断や差別は依然として存在します。

福沢の理想とする「努力による平等」が実現しているとは言いがたく、今こそ真の平等と公正を再考すべき時です。

会社内でも、企画の可決や意見が二手に分かれたときに先輩や上司、役員の意見が強い力を持っているように見えます。

福沢の「文明論之概略」にもこう書かれています。

「親子関係があればそこにも権力の偏重がある。兄弟間にも、年上と年下のつきあいにもある。家庭をでて世間を見渡しても、そうでないところはない。師弟関係、主従関係、貧富、貴賤、新人ベテラン、本家末家。すべてその間に権力の偏重がある。」

現代語訳 文明論之概略 福沢諭吉 齋藤孝=訳 P279

福沢は、肩書や年齢で成り立つ上下関係を否定し、「努力による平等」つまり、人々が互いに学問を通じて高め合い、尊敬し合うことを伝えています。

『学問のすゝめ』は今も「考える力の土台」

今回は、『現代語訳 学問のすすめ 福沢諭吉 斎藤 孝=訳 ちくま新書』について解説させていただきました。

福沢の主張は、「自分で学び、考え、判断する」ことの大切さにあります。これはAI時代・情報社会の現代において、ますます重要になっているテーマです。

単なる知識ではなく、行動につながる知の力を育むという意味で、『学問のすゝめ』は今もなお有効な知的指針といえます。

彼の言葉は、今生きている私達に「学問によって、自分の道を切り開く」大切さを強く問いかけています。

今回の記事で気になった方はぜひ、一度『学問のすゝめ』を手にとってみてください。一日5ページ読むだけでも十分に楽しめる内容です。

必ず、これからの人生において貴重な教養が身につきます。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

コメント